消臭には「分解」と「吸収」があります。

投稿日 2021年05月13日うまく活用してみようよくある質問(Q&A)

「消臭効果」と言われるものは

日本中にたくさんあります。

同じ「消臭効果」といっても

消臭する仕組みは 大きく②つに分かれます。

①吸収、吸着して 消臭するもの

②ニオイの元を分解して 消臭するもの

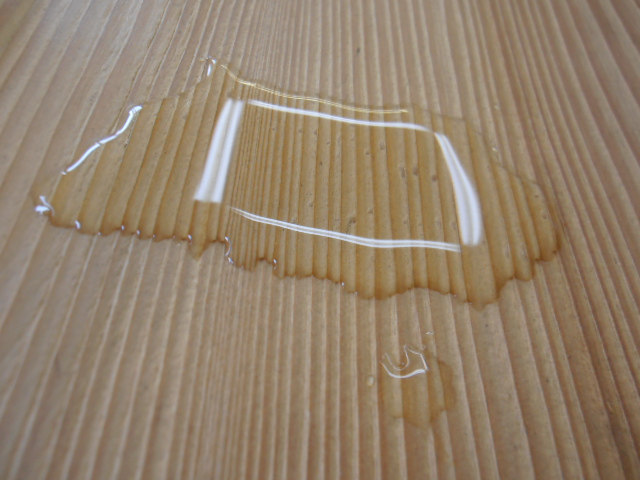

①吸収する

代表的な素材でいうと

多孔質物質の 炭や塗り壁 などがあります。

これらには 小さな穴がたくさんあって

その穴にニオイを吸収させる事により消臭します。

ただ・・・

穴が詰まると消臭効果はなくなり

ニオイが放散されることになります。

②分解する

もみの木の内装材の場合

タバコや生ゴミなどのニオイのもとであるアミン類に

もみの木の持つフィトンチッドが結合し

アミノ酸へと化学変化して臭いを分解し、消してくれます。

分解するから、穴が詰まるという事はありません。

では この効果はずっと続くのか・・・?というと

自然乾燥したものに限られますが

一般的に木の効果は 樹齢と比例して持続すると言われています。

Forest bank製のもみの木内装材は

ドイツの森(世界最大の国際認証PEFC)から運ばれてきます。

ここでは 推定樹齢150年以下の伐採は禁じられているので

効果は最低150年は続くと思われます。

製品に使われる材として多いのは200年以上になります。

つまり、自分たちが住んでいる間は効果が続くという事です。

「消臭効果」。

「吸う」のか「分解する」のか・・・?

そして

樹齢によっても効果の持続年数は変わってくるので

同じように消臭効果があると言われる無垢材でも

樹齢 50年前後なのか

樹齢 最低150年以上なのか

同じ消臭効果でも

その価値は3倍は違ってくるという事です。

小山麻紀

住宅資金アドバイザーの小山 麻紀です。主に資金計画、住宅ローン、土地探し、家のコト、住まいに関わる全般をお手伝いしています。

もみの木ハウス・わかやま LINE公式アカウント

もみの木ハウス協会の会員ブログ

「もみの木ハウス・鹿児島」のブログ

「もみの木ハウス・新潟」のブログ

「もみの木ハウス・大阪」のブログ

「もみの木ハウス・兵庫」のブログ

「もみの木ハウス・宮崎」のブログ

SNSやってます!

インスタグラム:公式ページ

Facebook:公式ページ

お願い

最近「もみの木」という事を売りにしたグッズ等を売り出しているお店があるようです。弊社が扱うもみの木とは関係はありませんのでお問い合わせは販売しているお店にお願いします。フォレストバンクのグッズはネットともみの木の家を建てる会社でしか販売いたしておりません。

正規商品は「のんき工房」までお問い合わせください!!

また、フォレストバンク製品に似せたもみの木の床等が出回っているようです。人工乾燥材のもみの木は不思議な力は無いかもしれません。正規なもみの木は「フォレストバンク」の製品を、「健康な住まいづくりの会」の正規会員よりご購入される事がよろしいかと思います。現在、9社ほど偽りのもみの木を扱う会社を確認しています。(平成28年9月に9社目を確認しました。社名を確認したい方は連絡いただければお知らせいたします)

もみの木が「フォレストバンク」製品かを今一度お確かめください。悲しいお問い合わせが来ております。正規品は「健康な住まいづくりの会」の正規会員よりご購入された方が安心です。騙されない事を祈りますが、欲が騙します。お気を付けください!!

ご注意

フォレストバンクのフォレストキングなどの商品は普通の商材ではありません。お問い合わせは知り得た人、もしくは会社にお願いいたします。それ以外にお問い合わせをする場合、販売できなくなる可能性が有ります。

また、弊社でもみの木の家をご検討される場合、事情によりお断りする場合がございます。もみの木は他でも入手可能です。そちらでご検討ください。お願いいたします。

家づくり情報サイト「コダテル・和歌山」で当社が紹介されました。